CARZY MAG

CZMG01

PORSCHE Schppan 962C Road-Car conversion

ポルシェの極み ポルシェ962C ロードカーコンバージョン

words / Jun Nishikawa

words / Jun Nishikawa

信じられない光景… そして、信じられない乗り味

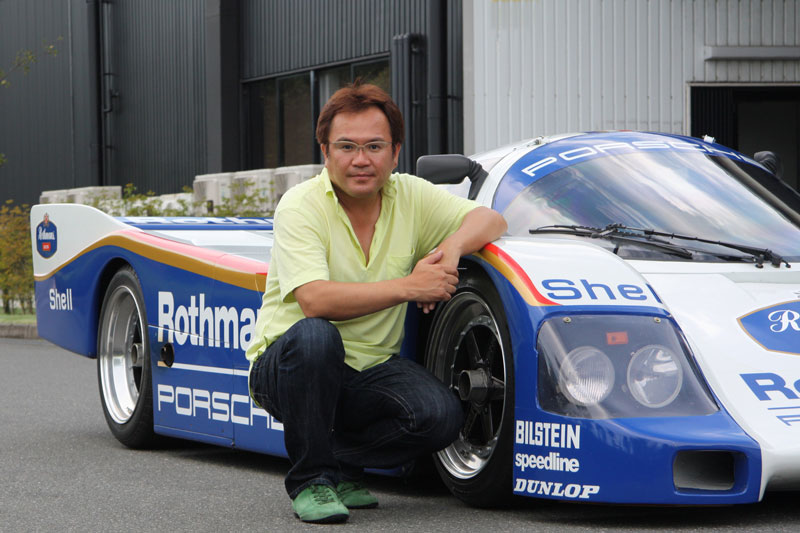

目の前に、信じられないクルマがあった。否、20年以上前の日本のサーキットなら、ひょっとして同じカタチの“ポルシェ”を見ることができたかもしれない。けれども、今、2011年のこのタイミングで、場所はといえば、パドックでもピットでもなく、とあるガレーヂ倉庫の前。しかも、ナンバーが付いている!

かの有名なロスマンズカラーに塗られているのは、不世出のレーシングカー/ポルシェ962C、の公道バージョンである。

ショパンレーシングが作った、ロードゴーイングコンバージョン、とはいえ、見ためはまんまレーシング962で、おまけにこのカラーリングだから、どう見てもこのまま公道を走っていいとは思えない。非常に場違いな雰囲気すらあって、これからこのクルマが近場のフツウのアスファルト道を走り出すという事前に聞いていたことすら、ナンバーの付いた962を実際に目の前にしていてもまるで信じられない。夢のような話である。

ショパンレーシングが作った、ロードゴーイングコンバージョン、とはいえ、見ためはまんまレーシング962で、おまけにこのカラーリングだから、どう見てもこのまま公道を走っていいとは思えない。非常に場違いな雰囲気すらあって、これからこのクルマが近場のフツウのアスファルト道を走り出すという事前に聞いていたことすら、ナンバーの付いた962を実際に目の前にしていてもまるで信じられない。夢のような話である。

ちなみに、シュパンポルシェ962といえば、日本のクルマ好きには個性的なオリジナルデザインをもつ962CRの方が有名だろう。あちらもまた、935-956-962 由来の水平対向ツインターボエンジンと、962をコピーしたカーボンシャシーを持つ日本向け専用の高性能マシンで、おそらく5台前後作られた。取材車両はその他に2台作られたといわれている、962コンバージョンロードカーの1台であると思われる。

レーシングカーさながら、自動ジャッキで車体を持ち上げ、ガソリンを入れて暖気運転をしばらく。2速でミッションオイルが8~90度に暖まるまで回す。徐々に内圧を上げていくという、レーシングカーエンジンそのものの気遣いが必要だ。なんせミドに積まれているのは、タイプ935という正真正銘のポルシェレーシングエンジンだ。スタートボタンを押して即走る、最新のスーパーカーとは大きく異なる。

まずはオウナーM氏の隣に乗り込んだ。いやはや、コクピットへ身体を入れること自体が大変!しかも、本来はシングルシーターなはずで、そこにムリヤリ小さな助手席をつけているから、メタボな身体もムリヤリ隙間に押し込めなければならない。

ひと苦労で汗をかき、座り込んでみれば、これが意外にハマった感があって、快適だ。狭いところの方がかえって落ち着く、という感覚に近い。Mさんと“そで触れ合う仲、ってのもオツ”、とはいえおそらく、外から見た二人の景色は、たいそう暑苦しかったはずだ。真夏だったし…。

ひと苦労で汗をかき、座り込んでみれば、これが意外にハマった感があって、快適だ。狭いところの方がかえって落ち着く、という感覚に近い。Mさんと“そで触れ合う仲、ってのもオツ”、とはいえおそらく、外から見た二人の景色は、たいそう暑苦しかったはずだ。真夏だったし…。

エアコンが利く、のだった。なるほど、インテリアもアルカンタラで覆われていて、レース的な仕事場コクピットの雰囲気とはほど遠く、ラグジュアリィにさえ思える。よくできたインテリアだ。

とはいえ、計器類の収まった小さなダッシュボードとハンドルまわりはほとんどレーシングカーそのもので、隣に座っていても得も言えぬ緊張感がある。何やらこれから違法行為をおおっぴらにしでかすような、そんなどこか逃げ出したい気分もあって、スーパーカーにもない独特の雰囲気だ。これが公道でレーシングカーを走らせること、なんだと思う。ちゃんと保安基準を通っているし、ナンバーも付いているのだけれど、何となく悪い気がするというか…。 オウナーも、“なるべく大人しく行きましょうね”と言うが、この出で立ちで大人しいもへったくれもあるまいて…。いやはや、えらいことになってきた!

とはいえ、計器類の収まった小さなダッシュボードとハンドルまわりはほとんどレーシングカーそのもので、隣に座っていても得も言えぬ緊張感がある。何やらこれから違法行為をおおっぴらにしでかすような、そんなどこか逃げ出したい気分もあって、スーパーカーにもない独特の雰囲気だ。これが公道でレーシングカーを走らせること、なんだと思う。ちゃんと保安基準を通っているし、ナンバーも付いているのだけれど、何となく悪い気がするというか…。 オウナーも、“なるべく大人しく行きましょうね”と言うが、この出で立ちで大人しいもへったくれもあるまいて…。いやはや、えらいことになってきた!

小さなフラップドアを閉め、いよいよ密閉された空間のなか、ノイズと振動にまみれながら、我々は私有地から公道へと躍り出た。ガレーヂから出て行くだけで、これほどドギマギする経験もまた、レーシングカー・オン・ザ・一般道ならでは。ボクは過去に何度か、同じような経験をしているとはいえ、やっぱりキョロキョロと周りに目を巡らせてしまった。どうか誰も見てませんように、って別に見られてもいいんだけれど!

地べたを這うように、とは正にこのことを言う。これに比べれば、最新ランボルギーニもカローラだ。前後左右の振動が、おそらく道のかすかな凸凹に沿って忠実に身体へと再現されるから、より近く感じる。視線の先も、本当に低い。まるでラジコンカーの車載カメラを見ている気分。

けれども、意外に乗り心地は悪くない。いや、そりゃ、がたがたいってはいるけれども、すぐに降りたくなるというほどじゃない。これには驚いた。昔、ディアブロSVR(ワンメイクレース用車両)に乗ったことがあるけれども、(生産車ベースの)あれに比べてもずっとラク。少なくとも、クルマがバラバラになるんじゃないか、と思うような振動の類は皆無だ。クルマがよほどしっかりとできているということなのだろう。カーボンモノコックシャシーさまさま、というわけか。

あたりを一周する。行き交うクルマや人々が、まじで驚いている。口を開けて驚いている。ただ唖然としている。一度こちらを向いた視線が、もう一度鋭く戻ってくる。いま見た光景がまるで信じられないとでも言うように。そりゃそうだ。ロスマンズカラーのレーシングカーがフツウの道を走っている。にわかには信じ難いシーンであろう。

同じところを何周か回っているうちに、ギャラリーも増えてきた。そろそろ運転を代わってもらった方がいいかも知れない。騒ぎが大きくなる前に、取材を終えてしまった方がよさそうだ。

人通りのない道にクルマをよせ、ボクがひとりで運転席に収まった。道ばたでレーシングカーに乗り込むという経験もまた、とても貴重だ。

人通りのない道にクルマをよせ、ボクがひとりで運転席に収まった。道ばたでレーシングカーに乗り込むという経験もまた、とても貴重だ。

シート位置は右。ギアチェンジも右。慣れたHパターンであるのが救い。これでシーケンシャルだったなら、もうひとつ苦労が増えてしまうところだ。小さなペダル類には、特に気になるほどのクセや重さはなかった。何と言うか、操作そのものは、ちょっと特別なポルシェに乗る、といった感覚でしかない。なるほど、よくできたクルマ、である。

アイドリングスタートで、まずはのっそりとクルマに動きを与え、そこからアクセルペダルをじわりと踏み込んだ。水平対向レーシングエンジンが即座に反応し、盛大なノイズとともに吹け上がる。右足の裏に感じるトルクフィールがたのもしく、分厚くビビッドだから、とても楽しい。右足が喜ぶクルマの典型、だ。

アイドリングスタートで、まずはのっそりとクルマに動きを与え、そこからアクセルペダルをじわりと踏み込んだ。水平対向レーシングエンジンが即座に反応し、盛大なノイズとともに吹け上がる。右足の裏に感じるトルクフィールがたのもしく、分厚くビビッドだから、とても楽しい。右足が喜ぶクルマの典型、だ。

最初は回さずに走らせていたが、それでも十分に速い。クルマはとても軽く、シャシーとボディが、エンジンの過激な注文に対して見事に反応してくれる。その、一連の流れが、極めて俊敏で、そこがレーシングカーらしいところだ。

直線で、ためしに回転を上げてみた。背中ではなく、下腹の内側をドーンと蹴飛ばされたような加速である。そしてそのまま胸を張って前へ投げ出される感覚。しかも、それだけの加速をしていて尚、車体はひどく安定している。アスファルト道にありがちな塗装の段差もわけなくクリアし、ドライバーに不安感を抱かせない。レーシングカーだというのに、一般道も楽々クリアしてしまうのだ。

直線で、ためしに回転を上げてみた。背中ではなく、下腹の内側をドーンと蹴飛ばされたような加速である。そしてそのまま胸を張って前へ投げ出される感覚。しかも、それだけの加速をしていて尚、車体はひどく安定している。アスファルト道にありがちな塗装の段差もわけなくクリアし、ドライバーに不安感を抱かせない。レーシングカーだというのに、一般道も楽々クリアしてしまうのだ。

一度知ったらやめられないタイプの加速である。公道でギアを上げながら楽しむことは不可能だから、減速して2速から3速への加速を楽しむ、を繰り返すほかない。4速、5速へのシフトアップはもっと楽しいだろうなあ、と予想しつつ、せいぜい3速の加速フィール、密度の濃い、ぎっしりと詰った加速を楽しむのだ。このまま加速したならば、5 速のフラットアウトって、いったい…。そして、最後に叫ぶ!“ああ、サーキットを走ってみたい。富士のストレートを駆け抜けたい…”。

いやはや、最高のオモチャであった。

いやはや、最高のオモチャであった。

※記載されている内容は取材当時のものであり、一部現状とは内容が異なる場合があります。

BACK

BACK